[ad_1]

兰伯特在这里:在假日餐桌上提供的东西……。

作者:乔治梅森大学经济学副教授 Johanna Mollerstrom、加州大学伯克利分校哈斯商学院副教授 Ricardo Perez-Truglia 和海德堡大学助理教授 Dietmar Fehr。 最初发表于 VoxEU。

在过去的 50 年里,经济研究逐渐转向了解家庭如何在现实世界中做出经济决策。 通过分享信息和相互学习,配偶可以为家庭和他们自己做出更好的决定。 本专栏使用德国一项调查实验的数据,记录了经济信息在家庭中传播方式的显着性别差异。

大约50年前,英国政府出台了一项政策,将对有孩子的家庭的补贴受益人从父亲改为母亲。 当时流行的家庭经济模型表明政策变化应该没有影响——他们将家庭视为共享所有信息并做出最佳决策的主要单位(参见 Becker 1981)。 然而,每个曾经是家庭成员的人都可能同意这个假设是不现实的。 事实证明,怀疑论者是对的:谁收到了钱确实很重要。 当母亲而不是父亲最先拿到补贴时,补贴的使用方式就不同了。 例如,花在童装上的钱增加了,而花在男装上的钱减少了(Lundberg et al. 1997, Ward-Batts 2008)。

在过去的 50 年里,经济研究逐渐转向了解家庭如何在现实世界中做出经济决策(参见 Ashraf 2009)。 迄今为止,一个相关问题受到的关注相对较少,即家庭如何形成对经济变量的信念,尤其是在信念形成过程中,我们可以在多大程度上期待家庭内部的信息共享。 (这种信念在各种情况下都很重要,有据可查。参见 Kenny 和 Georgarakos 2022。)

例如,最近在印度钦奈对夫妇进行的一项实验(Conlon 等人,2022 年)研究了家庭激励机制一致的情况:即传播正确的信息符合双方的最佳利益。 在实验中,丈夫或妻子可以获得有关瓮中不同颜色球的数量的信息。 他们可以将此信息传递给没有此信息的配偶,配偶随后可以使用它来对接下来抽出的球的颜色做出最佳猜测。 事实证明,即使在这样的环境下,信息也存在障碍:妻子充分考虑了丈夫发现的信息,而丈夫却没有对透露给妻子的信息做同样的考虑。

在这样一个抽象的游戏中很难实现真实的家庭内部沟通——在自然但极端和令人痛苦的情况下也是如此(Verwimp 2022)——引出了一个问题:社会学习中的性别差异是否也会出现在自然环境中? 我们通过利用另一项研究的数据来解决这个问题(Fehr 等人,2022a),该研究调查了国家和全球层面的家庭收入排名信息如何影响解决全球不平等问题的政策(Fehr 等人,2022b)。 我们的研究建立在 2017-18 年为期两年的激励性调查实验的基础上,该实验采用德国人的代表性样本。 我们反复观察所有家庭成员对其家庭收入排名的信念,并利用有关这些信念的准确信息的外生变化。 这使我们能够研究知情和不知情的家庭成员之间的信息流。

在基线调查中,我们要求受访者陈述他们对其家庭在国家和全球收入分配中的排名的看法(并为他们回答的准确性支付报酬)。 每个家庭的所有成年成员都是私下访谈,彼此之间没有交流的可能,因此即使他们愿意,也无法在基线调查期间分享任何信息。

图 1 显示,受试者对其家庭在收入分配中的地位存在严重误解。 重要的是,男性和女性的误解程度相似。 男性将自己的真实收入排名低估了大约 9 个百分点,而女性将自己的收入排名低估了 10 个百分点。

图1 对先前信念的误解

笔记:Fehr 等人的图 1 的复制。 (2022a)。 有关详细信息,请参阅论文。

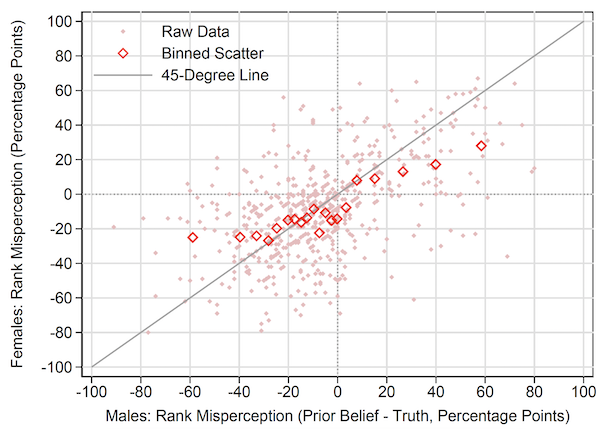

图 2 放大了家庭层面,显示虽然误解在丈夫和妻子之间有某种相关性,但远非完全相关。 这表明丈夫和妻子要么看到不同的信息,要么他们彼此共享信息但使用方式不同。

图 2 夫妻间误解的相关性

笔记:Fehr 等人的图 2.A 的复制。 (2022a)。 有关详细信息,请参阅论文。

在我们得出基线信念后,我们随机选择了一半的参与者来接收有关其家庭收入排名的准确信息。 我们在个人层面随机化以在家庭内部产生差异,这样我们就可以研究个人在直接接收信息时如何从信息中学习,以及信息是否会传播到其他家庭成员。 因此,在我们的家庭中,只有妻子收到了信息,而他们的丈夫没有收到,反之亦然。 此外,还有夫妻双方都收到或无人收到的住户。

我们在一年后对这些家庭进行了调查,这给了这些家庭足够的时间来消化第一次调查中提供的信息。 再次要求所有参与者陈述他们对家庭排名的看法(并再次为他们的准确性付费)。 既不鼓励也不鼓励参与者在两次调查浪潮之间分享当年的信息。 当他们进行第一次调查时,他们并不知道一年后他们或其他任何人会再次被问到排名问题。 因此,对提供给配偶一方而不是另一方的信息的任何讨论都是完全有机的。

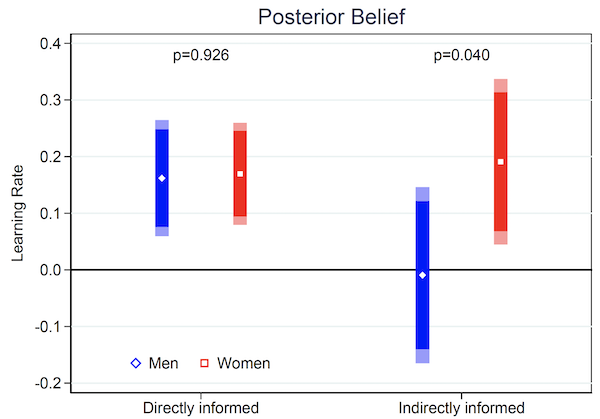

图 3 总结了个人如何直接(即当他们自己收到信息时)和间接地(当他们的配偶收到信息时)从信息中学习。 当受访者直接收到有关其真实收入排名的信息时,即使在整整一年之后,该信息也会对信念产生重大而持久的影响。 更重要的是,当信息直接提供给男性和女性时,他们似乎会以相似的程度吸收这些信息。 图 3 显示,一年后,男性和女性的学习率都约为 0.16。 换言之,直接提供给受访者的信息每受到一个百分点的冲击,一年后衡量的感知收入排名就会高出约 0.16 个百分点。

图 3 从信息中直接和间接学习

笔记:Fehr 等人的图 3.A 的复制。 (2022b)。 有关详细信息,请参阅论文。

然而,我们记录了男性和女性对其配偶发现的信息的反应存在明显的性别差异:信息从女性传递给男性的传递率大大低于从男性传递给女性的传递率。 更准确地说,图 3 显示,当妻子通过丈夫间接接收信息时,对她收入信念的影响在一年后排名(0.19 个百分点, 𝑝 = 0.01) 至少和她直接收到信息一样强。 相反,当一个男人通过他的女性伴侣间接了解真实的家庭收入排名时,他不会在一年后调整他的信念(-0.01 个百分点, 𝑝 = 0.91)。 间接学习率的差异(女性为 0.19 vs. 男性为 -0.01)具有统计学意义(𝑝 = 0.040)。

为什么男人和女人对来自伴侣的信息反应不同? 它可能来自沟通模式中的性别差异。 例如,男性可能比女性更愿意谈论收入。 如果那是真的,男人就不会从他们的妻子那里得到关于收入等级的信息,从而无法更新他们的信念。 然而,这不是我们所看到的。

在第二波调查中,我们包括了一个问题,询问接受过治疗的受访者是否记得与其他家庭成员分享他们获得的信息。 虽然相当多的受访者表示他们与其他家庭成员分享了信息,但我们没有发现报告这样做的倾向存在任何性别差异。 我们认为这表明——但肯定没有证据——这可能是丈夫在家庭中倾听的能力,而不是妻子不愿意分享信息,这在起作用。

这里有一个给政策制定者的教训:如果金钱或信息应该直接流向家庭(最近的例子见 Jain 和 Ilzetzki 2022),它直接针对家庭中的谁很重要。

可参考原文。

[ad_2]

Source link